こんにちは!むち打ち治療協会のナオルです。

むち打ち症の治療には、接骨院・整骨院での施術(手技)がとても効果的で、早期回復につながることをご存じでしょうか?

詳しくはこちら → 「むち打ち」の治療専門家と言えるのは、どんな人なの?

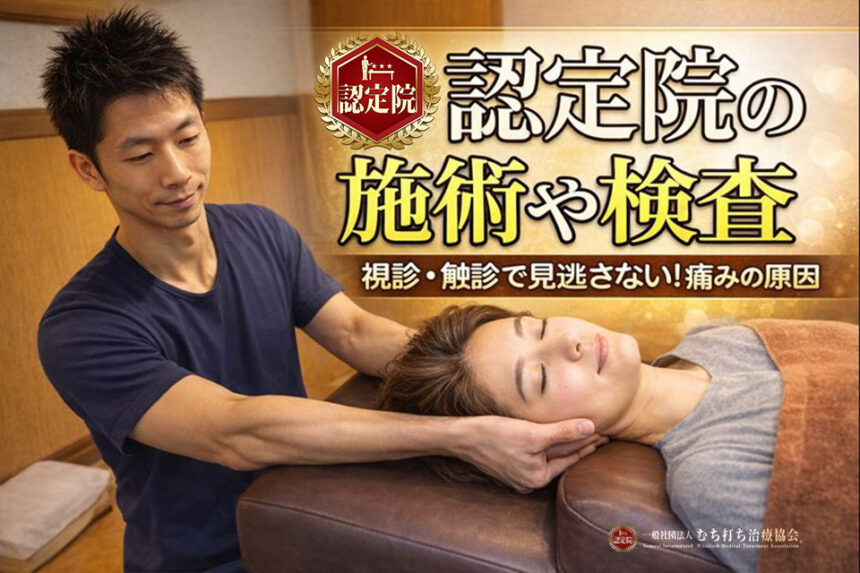

では、認定院では実際にどのようなステップで施術や検査が行われているのでしょうか。

また、患者さんに対応する際に、どの部分に重点を置いているのかも気になりますよね。

接骨院・整骨院によって細かい内容は異なりますが、今回は具体的な流れをご紹介します。

治療院に行かれる際の参考にしていただければ嬉しいです。

問診で患者さんとのコミュニケーションを大切に

接骨院・整骨院での施術では、まず「問診・視診・触診」の順で体の状態を確認します。(写真:ひなた接骨院)

接骨院・整骨院での施術では、まず「問診・視診・触診」の順で体の状態を確認します。(写真:ひなた接骨院)

その中でも最初の問診は、患者さんと治療家がしっかりコミュニケーションをとる大切な時間です。

初めての方でも緊張せずに相談できるよう、どの接骨院・整骨院でもスタッフが笑顔で迎えてくれます。

問診では、交通事故に遭ったときの状況や、現在の症状、体調、痛みのある部位などを具体的に伝えましょう。

「こんなこと、話していいのかな…」と思うような些細なことでも、治療の判断に大きなヒントになることがありますから、できるだけ詳しく、正直に話すことが早期回復への第一歩です。

問診を受けるために、ケガの状況をきちんと把握しておきましょう

特に交通事故によるケガや、むち打ち症で多く見られる 関節や靭帯の痛みで診察を受ける場合には、事故当時の状況をできるだけ思い出しておくことが大切です。

なぜなら、関節や靭帯の損傷は、事故直後ではあまり痛みを感じなくても、時間が経ってから症状が強く出てくることが多いからです。

そのため、受診前に余裕があれば、事故の状況や体調の変化をあらかじめ整理しておくと、問診がスムーズになります。

また交通事故によるケガの場合は、相手側やご自身の 自動車保険が利用できるケースもありますので、自動車保険(労災保険や健康保険なども)の有無についても治療家に伝えておきましょう。

さらに、症状についても具体的に伝えられるよう準備しておきましょう。

たとえば「どこが痛むのか」「痛みの強さはどのくらいか」を整理しておくと役立ちます。痛みを10段階で表すとイメージしやすくなります。

そして、ケガによる痛みだけでなく、頭痛・めまい・吐き気・しびれ といった症状がある場合も忘れずに伝えてください。

こうした情報をしっかり共有することで、あなたに合った治療計画を立てやすくなり、早期回復につながります。

視診で外見上の変化を確認する

問診の次に行われるのが、視診です。

その名のとおり、治療家(施術者)が患者さんの体を目で見て状態を確認していきます。

視診では、患者さんの表情・姿勢・顔色、そして 患部の腫れや変化 など、外見から分かる情報を丁寧にチェックします。これにより、痛みや不調の原因を探る手がかりになります。

ですから診察を受ける際には、短パンやTシャツ・ジャージなど動きやすくて体にフィットした服装 を選ぶと、よりスムーズに視診を受けられます。

もし忘れてしまってもご安心ください。

多くの認定院(整骨院・接骨院)では レンタル用のジャージ を用意していますので、気軽にお声がけください。

触診で体の状態を的確に判断する

問診・視診の次に行うのが 触診 です。

問診・視診の次に行うのが 触診 です。

治療家が体全体に手をあてながら症状を確認し、ケガの根本原因を探っていきます。(写真:河村接骨院)

この触診は、接骨院・整骨院が特に得意としている分野です。

たとえば交通事故による外傷の場合、病院や整形外科では「痛みのある部分」=患部のみを触診することが多いのですが、認定院(接骨院・整骨院)では違います。

痛みを感じている部位だけでなく、そこにつながる 神経・筋肉・関節・周辺部位まで幅広くチェックすることで、体全体の状態を的確に判断します。

そのため、表面的な痛みだけでなく、隠れた原因や再発リスクも見逃しにくいのです。

関節可動域(関節の動く範囲)の検査

次に行うのが、首・肩・肘などの関節の動きの範囲 を確認する検査です。(写真:まごころ整骨院)

次に行うのが、首・肩・肘などの関節の動きの範囲 を確認する検査です。(写真:まごころ整骨院)

筋肉が緊張していたり、軟部組織に損傷がある場合には、本来の動きに制限が出て、可動域が狭くなってしまいます。

また、関節可動域は個人差が大きいため、ケガをしている側(患側)だけでなく、ケガをしていない側(健側)との比較も行います。

この両方を見比べることで、より正確に体の状態を把握することができます。

握力や筋力の変化を確認する検査

次に行うのが、握力や筋力の検査です。

交通事故による直接的な損傷や、長期間の固定、さらには神経症状の影響によって筋力が低下してしまうことがあります。そのため、初診時に現在の状態を確認しておくことが大切です。

もちろん、もともとの利き手・利き足による左右差はありますが、定期的に測定を行うことで、筋力の変化や回復の度合いを目安として把握できます。

筋力を評価する代表的な方法に「徒手筋力検査」があります。

これは筋力を0~5の6段階で評価するもので、もし筋力の低下が見られれば神経に問題がある可能性を示し、低下がなければその支配領域の運動神経には伝達ロスがないと判断できます。

腱反射検査で中枢神経の異常を確認する

ケガの度合いや症状によっては、神経の働きを確認するために 腱反射(けんはんしゃ)検査 を行うことがあります。

神経の働きが正常であれば、筋肉と骨をつなぐ部分(腱)を軽く叩くと、その筋肉は自然に収縮します。これを 腱反射(けんはんしゃ) といいます。

もし腱反射が弱まったり、まったく見られなかったりする場合は、その部位から中枢神経へ信号がうまく伝わっていない可能性があります。

つまり、末梢神経や神経根に損傷や圧迫が起きているサインかもしれません。

一方で、逆に腱反射が強く出すぎる場合は 「病的反射」と呼ばれ、中枢神経に何らかの異常があるサインと考えられます。

ただし、反射の強さには個人差もあります。そのため、検査では片側だけを見るのではなく、左右を比べながら総合的に判断していきます。

腱反射検査に関するQ&A

Q1. 腱反射検査って痛いですか?

→ 基本的に痛みはありません。腱を小さなハンマーで軽く叩く程度なので、強く衝撃が加わることはなく安心して受けられます。

Q2. どのように検査をするのですか?

→ 椅子に座ったりベッドに横になった状態で、膝や肘などの腱を軽くたたいて反応を確認します。ほんの数秒で終わるシンプルな検査です。

Q3. なぜこの検査が必要なのですか?

→ 腱反射の反応は、神経が正常に働いているかどうかを知る重要な手がかりになります。弱すぎたり強すぎたりする場合、神経に異常がある可能性があるため、適切な治療方針を立てる参考になります。

Q4. 反射に個人差はありますか?

→ はい、反射の強さには体質や筋肉の状態などによる個人差があります。そのため、左右の反応を比べながら判断するのが一般的です。

患者さん一人ひとりに合わせたオーダーメイドの治療

ここまでの内容からもご理解いただけるように、接骨院・整骨院での施術は、病院や整形外科で行われる画一的(ワンパターン)な処置とは違い、患者さん個々の状態に合わせて行う ことが大きな特徴です。(写真:ヒロ整骨院)

ここまでの内容からもご理解いただけるように、接骨院・整骨院での施術は、病院や整形外科で行われる画一的(ワンパターン)な処置とは違い、患者さん個々の状態に合わせて行う ことが大きな特徴です。(写真:ヒロ整骨院)

ただ、ここで紹介した施術は、平均的に行われている内容にすぎません。

当協会の認定院では、日々研究と工夫を重ねており、中には「○○式矯正法」「○○式治療法」といった、院長自身の名前を冠した独自の治療法を実践している柔道整復師もいます。

そのため、認定院では一人ひとりの症状に合わせた オーダーメイドの治療を受けることができ、むち打ち症の回復を全力でサポートしています。

さらに、当協会の認定院は首だけでなく、関節や靭帯の痛みにも幅広く対応可能です。

加えて、自動車保険の知識も日々勉強され豊富ですので、治療費の請求でお困りの場合も安心してご相談いただけます。

患者さんに寄り添い、一生懸命に対応する ― それが当協会認定院の姿勢です。